晒太阳是老年人低成本、易操作的健康养护方式,但需结合生理特点、环境条件等细化方案,才能最大化益处、规避潜在风险,以下从多维度展开说明。

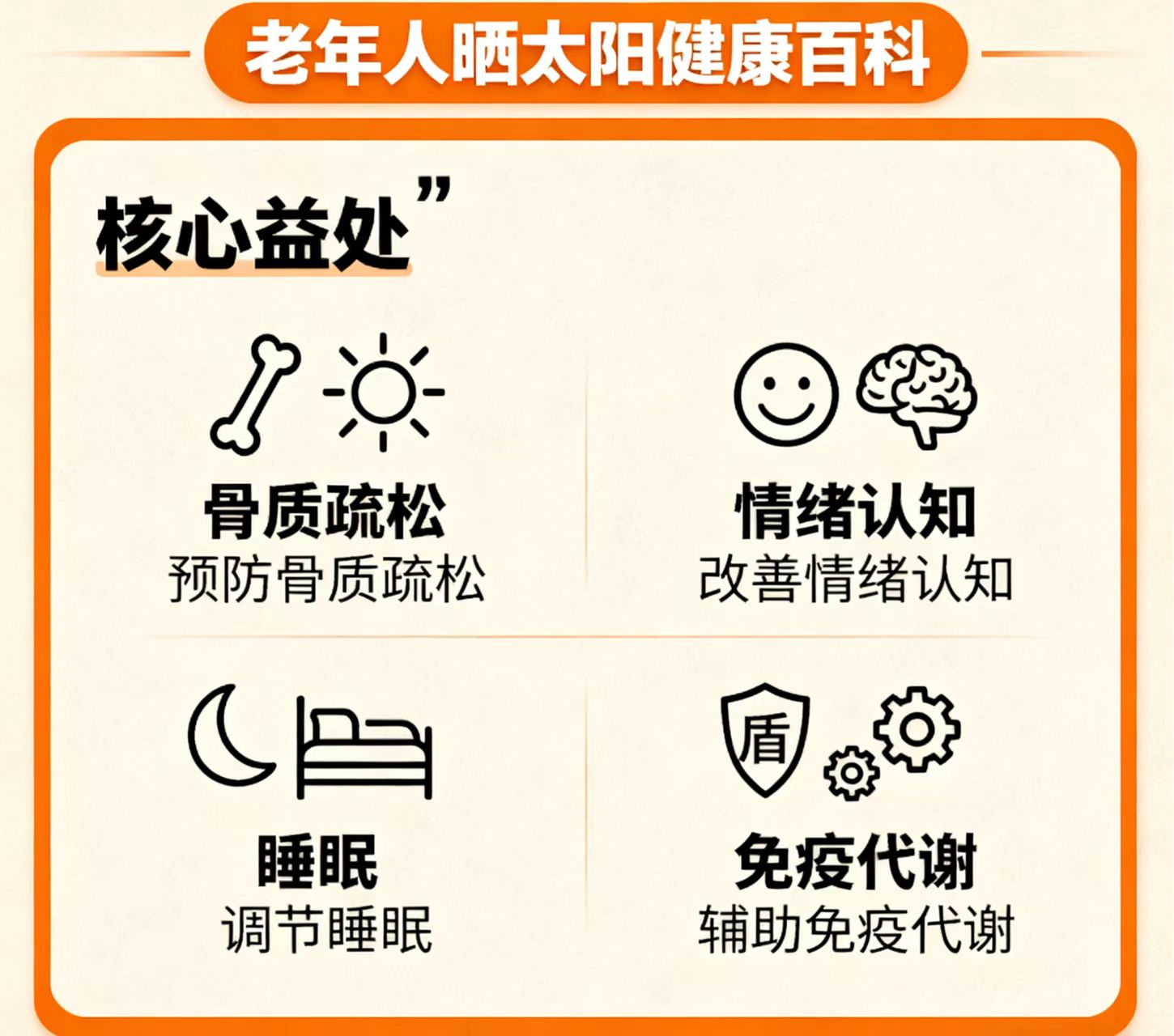

一、核心益处的深层机制与具体效果

1. 预防骨质疏松:不止“补钙”,更是“促吸收”

老年人皮肤合成维生素D的能力仅为年轻人的1/3-1/2,而维生素D是钙吸收的“关键钥匙”——缺乏时,肠道对钙的吸收率不足30%,即使补钙也易流失。每日科学日晒可使维生素D水平维持在正常范围,不仅减少骨量流失速度,还能降低髋部骨折、椎体压缩性骨折的风险(临床数据显示,规律日晒的老年人骨折发生率比不日晒者低20%-30%)。

2. 改善情绪与认知:调节神经递质,延缓脑功能衰退

阳光照射视网膜后,会通过神经通路抑制大脑内“褪黑素”(诱发困倦的激素)分泌,同时促进“血清素”(调节情绪的“快乐激素”)释放,可直接缓解老年人因孤独、退休后角色转变引发的低落情绪,减少轻度抑郁的发生。此外,有研究表明,长期缺乏日照的老年人,认知障碍(如记忆力下降、反应变慢)的风险会增加15%,规律日晒可通过改善脑部血液循环,辅助维持认知功能。

3. 调节睡眠:校准“生物钟”,改善睡眠结构

老年人常因生物钟紊乱出现“早醒”“入睡难”,而白天充足的光照能帮助身体建立“白天清醒、夜间睡眠”的节律——上午晒太阳可抑制夜间褪黑素提前分泌,避免白天犯困;下午适度日晒则能让夜间褪黑素分泌峰值更稳定,延长深度睡眠时间,减少夜间频繁醒来的情况。

4. 辅助调节免疫与代谢:温和激活身体机能

紫外线可轻度刺激皮肤免疫系统,促进免疫细胞(如T细胞、巨噬细胞)的活性,帮助老年人抵抗呼吸道病毒(如流感病毒)、细菌的侵袭,尤其在冬春季节,规律日晒可减少感冒、支气管炎的发病次数。同时,维生素D还能参与血糖调节,对糖尿病老年患者而言,适度日晒有助于改善胰岛素敏感性,辅助控制餐后血糖波动(需配合饮食、运动,不可替代药物)。

二、科学晒太阳的细化方案(分场景适配)

1. 不同季节+地区的“精准时间”表

季节 适用地区 推荐时段 核心注意事项

春季 北方(如东北、华北) 上午10:00-11:30、下午14:30-16:00 避免早晚低温时段,防止受凉;注意防风

春季 南方(如华南、华东) 上午9:00-10:30、下午15:00-16:30 南方春季多雨,选择晴朗无风天,避免潮湿

夏季 全国大部分地区 上午7:00-8:30、下午17:30-18:30 严格避开10:00-16:00,防止中暑;晒后及时降温

冬季 北方(如东北) 上午11:00-下午13:30 选择背风处,避免冷风直吹;穿戴保暖帽子、手套,仅暴露面部、手腕

冬季 南方(如西南、华南) 上午10:00-下午14:00 冬季多阴天,抓住晴朗时段,可适当延长10-15分钟

2. 不同身体状态的“时长与暴露”调整

- 健康老年人(无基础病、皮肤好):春秋季每次25-30分钟,夏季15-20分钟,冬季30-40分钟;暴露部位可包括面部、颈部、双臂(挽起袖子至肘部)、小腿(裤脚卷起至膝盖),无需全身暴露。

- 皮肤敏感/有轻微皮肤病(如老年斑、轻度湿疹):减少暴露面积,仅暴露面部和双手;时长缩短至10-15分钟/次,若皮肤出现轻微发红,下次需再减少5分钟,或在非暴露部位涂抹温和保湿霜。

- 行动不便/卧床老年人:可在室内靠近南窗的位置(打开窗户,玻璃会阻挡90%以上的紫外线B,影响维生素D合成),让阳光直射面部、手臂;每小时翻身一次,避免同一部位长时间受压,每次照射20-25分钟即可。

3. 工具辅助:提升安全性与舒适度

- 防晒与保护:若需暴露面部,可戴宽檐薄帽(遮挡额头和眼角,预防白内障);夏季晒小腿时,可在脚部穿薄袜,避免足部晒伤。

- 辅助装备:行动不便者可使用带靠背的折叠椅,避免久坐疲劳;冬季可携带暖手宝,在不暴露的手部保暖;晒后可准备温和的保湿乳液,涂抹暴露部位,缓解皮肤干燥。

三、禁忌人群与风险规避(更全面的注意事项)

1. 明确“绝对禁忌”人群(严禁日晒)

- 患有活动性光敏性疾病:如系统性红斑狼疮(日晒后会诱发面部红斑、关节痛)、日光性皮炎(日晒后皮肤出现水疱、溃烂)。

- 皮肤有急性损伤:如严重烧伤、烫伤恢复期,或皮肤感染(如带状疱疹)发作期,日晒会加重炎症。

- 服用强光敏性药物期间:常见药物包括氟喹诺酮类抗生素(如左氧氟沙星)、噻嗪类利尿剂(如氢氯噻嗪)、某些抗抑郁药(如阿米替林),服药期间日晒可能引发皮肤红肿、脱皮,需咨询医生是否需调整用药或严格避光。

2. “相对禁忌”人群(需严格控制条件)

- 高血压、冠心病患者:避免在血压/心率不稳定时(如晨起血压偏高、心绞痛发作后)日晒;选择凉爽时段,每次不超过15分钟,且需有人陪同,随身携带急救药物(如硝酸甘油)。

- 糖尿病患者:若血糖低于3.9mmol/L(低血糖)或高于16.7mmol/L(高血糖),需先调整血糖,再考虑日晒;晒后及时监测血糖,避免因出汗导致脱水,引发血糖波动。

- 白内障、青光眼患者:避免阳光直射眼睛,需佩戴防紫外线墨镜,防止眼压升高或晶状体混浊加重。

3. 易忽视的“风险点”与应对

- 晒后脱水:老年人口渴感减弱,即使不觉得渴,日晒时也会流失水分,需在晒前、晒中(每10分钟)、晒后各喝50-100ml温水,避免饮用冰水,防止肠胃不适。

- 温差刺激:夏季从炎热户外进入空调房,或冬季从温暖阳光下进入冷风环境,易引发感冒或血压波动,需先在室内过渡5-10分钟,调整体温后再增减衣物。

- 长期日晒的皮肤老化:虽然短期日晒有益,但长期过度暴晒会增加老年斑、皮肤松弛的风险,建议每周晒4-5次即可,无需每天晒,避免“过量累积伤害”。

四、特殊情况的替代方案(无法户外日晒时)

1. 室内光照补充:若遇连续阴雨、雾霾天,可在上午10:00-11:00,靠近打开的南窗(距离窗户1-2米),接受散射光照射,每次30-40分钟;若窗户玻璃为“防紫外线玻璃”,需打开窗户,或选择阳台、露台等无遮挡区域。

2. 饮食辅助补充维生素D:无法日晒时,可通过食物补充维生素D,如每周吃2-3次深海鱼(三文鱼、鳕鱼,每次50-75克)、每天喝1杯强化维生素D牛奶(约200ml),或在医生指导下服用维生素D补充剂(一般老年人每日推荐量为600IU,避免自行过量服用)。

3. 人工紫外线设备:若因疾病长期无法出门,可咨询医生后使用家用紫外线灯(需选择波长为280-320nm的UVB灯),每次照射5-10分钟,距离皮肤1-1.5米,避免直射眼睛,每周2-3次即可,不可替代自然日晒。