对膝关节退化的老人来说,“慢步走”不仅是“放慢速度”的行走,更是一套融合动作科学、场景适配、肌力协同与风险规避的综合护膝策略,能在保护关节的同时,最大化维持身体机能。

一、精细化动作:从“走稳”到“走对”,减少每一步的关节损耗

除了核心要点“膝盖不超脚尖”,还需拆解行走中的每个细节,让关节受力更均匀:

- 脚掌缓冲技巧:落地时先以脚跟外侧轻触地面,借助脚跟脂肪垫缓冲冲击力,再缓慢过渡到全脚掌,最后以脚趾蹬地发力,避免脚掌直接拍地导致膝盖震动。

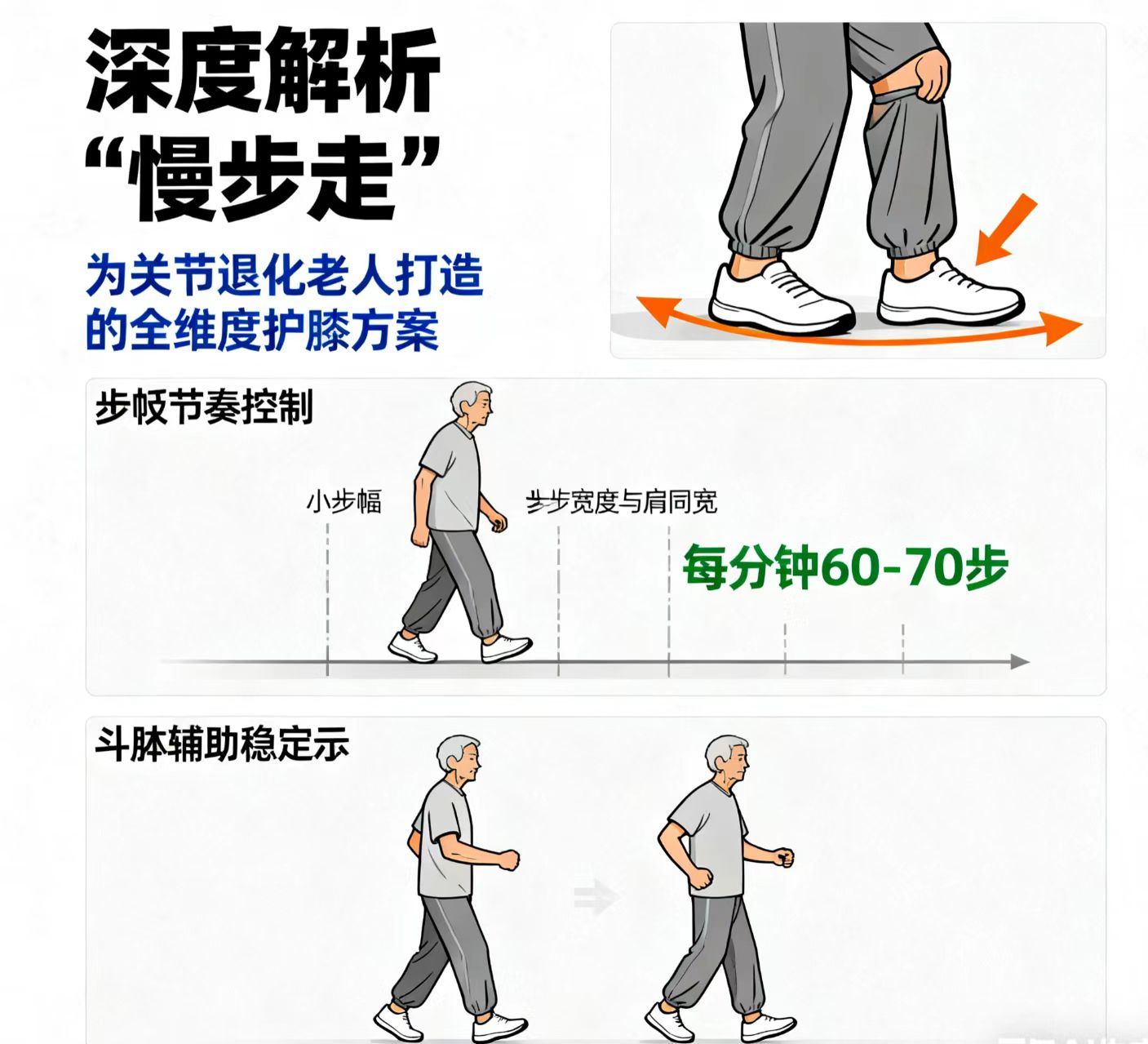

- 步幅与节奏控制:步幅以“脚落地后,膝盖微屈不锁死”为宜,约为老人自身脚掌长度的1.2倍,避免大步跨走拉扯膝关节韧带;节奏保持每分钟60-70步,配合呼吸(一步一吸、一步一呼),防止因呼吸急促导致身体失衡。

- 上肢辅助稳定:手臂自然摆动时,幅度控制在“手肘弯曲90度,摆动至腰际高度”即可,避免过度甩臂带动身体晃动,间接增加膝盖负担;行走时可双手轻握小重量(如0.5-1公斤的握力球),增强上肢稳定性,进一步维持身体平衡。

二、场景与装备:选对“外部条件”,降低关节额外压力

合适的环境与装备能为“慢步走”加分,减少潜在损伤风险:

- 地面选择:优先选择塑胶步道、木质地板、草地等有弹性的地面,这类地面能吸收约30%的行走冲击力;避免在水泥地、石板路、瓷砖地等硬地面行走,硬地面的反作用力会直接传导至膝关节,加重磨损。

- 鞋子适配:需选择“高帮、有足弓支撑、鞋底厚度2-3厘米且有弹性”的健步鞋,高帮可固定脚踝,足弓支撑能纠正扁平足或高弓足导致的受力偏差,弹性鞋底则能进一步缓冲地面冲击;避免穿拖鞋、皮鞋、平底鞋,这类鞋子缺乏支撑,易导致行走姿势变形。

- 时间与天气选择:最佳行走时间为上午9-10点(阳光充足、气温适宜)或下午4-5点(避开高温时段) ,此时老人身体状态较好,关节灵活性更高;雨天或雪天尽量选择室内行走(如商场走廊、地下车库),避免地面湿滑导致摔倒,同时注意室内通风,防止缺氧。

三、肌力协同训练:“练强肌肉”,为膝盖搭建“保护屏障”

腿部肌肉是膝关节的“天然支架”,仅靠“慢步走”无法完全激活肌肉力量,需搭配针对性训练:

- 坐姿伸膝训练:坐在椅子上,背部挺直,双脚平踩地面,缓慢抬起一侧小腿(膝盖伸直但不锁死),保持3-5秒后缓慢放下,每侧15-20次为一组,每天2-3组;可在脚踝处绑1-2公斤的沙袋(根据老人耐受度调整),增强训练效果,重点锻炼股四头肌(膝关节前方关键支撑肌肉)。

- 靠墙静蹲进阶:背部贴墙,双脚与肩同宽,缓慢下蹲至“大腿与地面平行、膝盖不超脚尖”,双手自然放在大腿上,保持20-30秒后起身,每次3-5组;若老人难以坚持,可先蹲至“大腿与地面呈60度角”,逐步降低角度,避免因过度下蹲导致膝盖受压。

- 踝泵运动:平躺或坐姿,双脚缓慢勾起(脚尖朝向身体),保持3秒后缓慢绷直(脚尖朝向地面),每侧20-30次为一组,每天3组;该动作能促进下肢血液循环,减少关节积液,同时锻炼小腿肌肉,辅助维持下肢力线稳定。

四、风险监测与调整:根据身体信号,动态优化运动方案

老人关节状况存在个体差异,需通过身体反馈及时调整“慢步走”计划,避免损伤:

- 不适信号识别:行走时若出现“膝盖刺痛、肿胀、发热”,或运动后膝盖酸痛持续超过24小时,需立即停止运动,休息观察;若症状反复,应及时就医检查,排除半月板损伤、滑膜炎等问题。

- 特殊人群适配:若老人有严重关节炎(如类风湿关节炎)、膝关节置换术后、骨质疏松等情况,“慢步走”前需咨询医生或康复师,确定是否适合运动及具体强度;例如膝关节置换术后3个月内,需在康复师指导下控制步幅与时长,避免过度活动影响假体稳定性。

- 运动周期调整:建议每2-3周评估一次身体状态,若老人适应良好(无不适、行走耐力提升),可将每天时长增加5-10分钟(最多不超过30分钟);若适应较差,则减少时长或增加休息频率,避免“硬撑”导致关节损伤。